Renouer avec la grande histoire de l’UNESCO tout en rendant le lien avec l’Afrique plus concret et plus tangible constitue, selon Audrey Azoulay, l’essence même du mandat qu’elle achève à la tête de cet organisme onusien chargé de l’éducation et de la culture. C’est ce que l’on retient de la récente sortie bilan de la désormais ex-directrice générale de l’Organisation Onusienne. Arrivée au terme de sa mission à la direction générale de l’UNESCO depuis novembre 2017, avec un mandat qui s’est étendu jusqu’en 2025, soit 8 ans.

C’est le lieu de rappeler que le 6 octobre dernier, l’Egyptien Khaled El-Enany a été désigné nouveau directeur général de l’UNESCO, par les membres du Conseil exécutif à l’issue d’un vote en sa faveur. Selon un communiqué, cette nomination sera soumise au vote de tous les États membres le 6 novembre prochain, lors de la Conférence générale de l’Organisation, qui se tiendra à Samarcande, en Ouzbékistan.

Une fois élu par la Conférence générale, le nouveau directeur général de l’UNESCO succédera à Audrey Azoulay à la mi-novembre. Khaled Ahmed El-Enany Ali Ezz, né en 1971, est égyptologue et professeur d’égyptologie à l’Université d’Helwan où il enseigne depuis plus de 30 ans. En novembre 2024, il a été nommé ambassadeur spécial pour le tourisme culturel par l’Organisation mondiale du tourisme et, plus récemment, mécène du Fonds pour le patrimoine mondial africain.

Ainsi, le mandat d’Audrey Azoulay à la direction générale de l’UNESCO (2017-2025) s’achève sur une transformation majeure des relations entre l’organisation et le continent africain. Son bilan révèle des avancées stratégiques concrètes, notamment dans la reconnaissance patrimoniale et le leadership technologique, avec des implications économiques significatives. Une évolution qui marque un rééquilibrage historique et opérationnel des engagements de l’UNESCO en Afrique, matérialisé par des mécanismes structurants et des résultats tangibles.

Essaouira a été désignée pour accueillir en 2026 la Conférence des villes créatives de l’UNESCO.

Rééquilibrage patrimonial, succès et défis persistants

La priorité africaine s’est cristallisée dans une correction historique des déséquilibres de représentation patrimoniale. Audrey Azoulay souligne que l’UNESCO a renversé la tendance, pointant des résultats tangibles, et qu’elle qualifie de «extrêmement satisfaisants». L’Afrique compte désormais 154 sites du patrimoine mondial, représentant 12% du total mondial contre 8% il y a huit ans, avec un record de 19 nouvelles inscriptions en huit ans. Trois pays ont fait leur entrée sur la liste grâce à un accompagnement renforcé: le Rwanda en 2023 avec ses sites mémoriaux du génocide des Tutsis et le Parc national de Nyungwe; la Guinée-Bissau en 2025 avec les Écosystèmes côtiers et marins de l’Archipel des Bijagós; et la Sierra Leone la même année avec le Complexe Gola-Tiwai.

Lire aussi : Voyages: voici les 4 sites naturels africains parmi les 44 plus beaux au monde

Cependant, neuf pays africains demeurent sans le moindre biens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO: Burundi, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Eswatini, Liberia, Sao Tomé-et-Principe, Somalie et Soudan du Sud.

L’UNESCO cible un rattrapage dès 2026 pour Sao Tomé-et-Principe et les Comores. Parallèlement, six sites africains ont été retirés de la liste du patrimoine en péril, comme le parc du Niokolo-Koba au Sénégal, démontrant une amélioration de la préservation. Le patrimoine immatériel connaît également un essor remarquable, avec 37 éléments africains inscrits depuis 2018, dont dix premières inscriptions nationales comme la Sona angolaise en 2023, ou la Rumba congolaise.

Innovation technologique et restitution

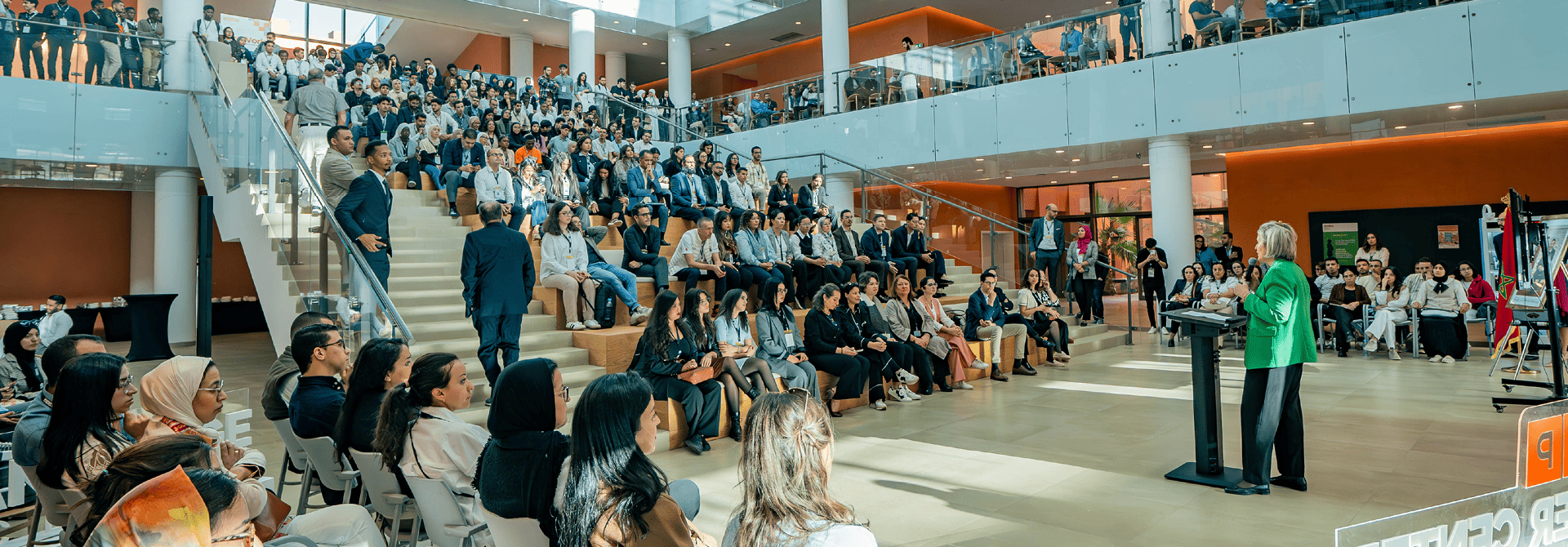

L’Afrique affirme désormais son rôle d’actrice de pointe, dépassant sa position traditionnelle de bénéficiaire. Le Maroc incarne ce leadership émergent à travers le centre «Ai Movement», premier centre de catégorie 2 de l’UNESCO en Afrique spécialisé en intelligence artificielle, hébergé par l’Université Mohammed VI Polytechnique (UM6P).

Ce pôle stratégique, visant à promouvoir une IA «responsable et éthique», positionne le royaume comme hub technologique régional. Cette dynamique est renforcée par la désignation de l’UNESCO comme agence chef de file pour l’IA au G20 sous présidence sud-africaine, matérialisée par l’organisation historique de la première conférence africaine sur l’IA à Cape Town en septembre 2025 et l’annonce de formations et chaires universitaires dédiées.

Lire aussi : Des trésors archéologiques pillés dans le Soudan en guerre

Parallèlement, la lutte contre le trafic illicite bénéficie d’une innovation majeure avec le Musée virtuel des biens culturels volés, conçu par Francis Kéré et lancé en septembre 2025. Cet outil numérique, associé à Interpol, expose 55 objets spoliés de 11 pays africains (dont Nigeria, Maroc, Côte d’Ivoire et Cameroun), combinant sensibilisation du public et pression pour les restitutions.

Complétant la formation de 245 professionnels africains, ce dispositif crée un écosystème novateur (numérisation 3D, réalité virtuelle) aux retombées économiques potentielles dans le tourisme culturel numérique et la sécurisation patrimoniale.

Le quadruplement budgétaire comme catalyseur

Ces transformations reposent sur des «mécanismes au long cours» soutenus par un engagement financier inédit, Audrey Azoulay confirmant un «quadruplement du budget pour l’Afrique». Ces ressources ont permis la formation de plusieurs générations d’experts, incluant une «soixantaine de jeunes experts africains dans une quarantaine de pays» via des programmes de mentorat ciblés. Elles ont également facilité des nominations africaines historiques à des postes clés de l’UNESCO (nomination à la direction du patrimoine mondial, nomination à la direction de la diversité culturelle) et le déploiement de programmes structurants: chantiers de sauvegarde sur site, création de chaires universitaires dédiées au patrimoine, et production de rapports économiques sur les industries culturelles (mode, cinéma, livre).

Enfin, ce soutien a revitalisé le projet fondateur de l’ouvrage de référence «Histoire Générale de l’Afrique», avec la publication en octobre 2025 de trois nouveaux volumes – dont un consacré aux diasporas – diffusés en douze langues dont le fulfuldé, l’haoussa et le swahili, consolident ainsi la recherche académique panafricaine.

Quelles perspectives économiques ?

Ce bilan ouvre des perspectives économiques tangibles pour les acteurs concernés. Dans le secteur du tourisme et de la valorisation, les nouvelles inscriptions patrimoniales (matérielles et immatérielles) créent des destinations uniques et des produits différenciés, tandis que la désinscription de sites de la liste de «patrimoine en péril» (comme le parc du Niokolo-Koba) sécurise les investissements et garantit la durabilité des actifs.

La désignation de Rabat comme Capitale mondiale du livre 2026 agit comme un levier complémentiel. Sur le front technologique et de la formation, les centres d’excellence comme «Ai Movement» et les chaires universitaires en IA/neurotechnologies développent une main-d’œuvre qualifiée, attirant investissements et partenariats R&D, une dynamique renforcée par le rôle chef de file de l’UNESCO sur l’IA au G20.

Lire aussi : L’Unesco inscrit l’attiéké, plat emblématique de la Côte d’Ivoire, au patrimoine immatériel

Pour les industries culturelles et créatives (ICC), les rapports sectoriels de l’UNESCO (mode, cinéma, livre) et les formations ciblées (lutte anti-trafic, gestion patrimoniale) fournissent données et compétences essentielles pour structurer et monétiser ces filières (édition, artisanat de luxe, numérique). Enfin, dans la restauration et sauvegarde, la réhabilitation réussie de sites autrefois «en péril» valide l’efficacité des modèles public-privé, générant de nouveaux marchés pour les spécialistes de la conservation.

Ainsi, le quadruplement budgétaire dédié au continent et les mécanismes pérennes mis en place – formation de générations d’experts, création de centres d’excellence technologique, déploiement d’outils numériques comme le Musée virtuel, et reconnaissance patrimoniale accélérée – ont créé un terreau fertile pour l’émergence africaine. Si neuf pays restent en attente d’une première inscription au patrimoine mondial, la dynamique de rattrapage est désormais irréversible.

Pour les acteurs économiques, ce rééquilibrage historique ouvre des marchés structurants dans le tourisme culturel, les technologies émergentes, les industries créatives et la préservation patrimoniale, transformant l’héritage culturel et l’innovation en leviers de développement économique durable. La feuille de route est tracée; sa pérennité dépendra de la consolidation de ces acquis et de l’engagement soutenu des États et partenaires internationaux à poursuivre cette transformation.

Pays africains: avancées patrimoniales et défis persistants sous Azoulay

| Catégorie | Pays concernés | Détails |

|---|---|---|

| Nouvelles inscriptions au patrimoine mondial de l’UNESCO | Rwanda, Guinée-Bissau, Sierra Leone | Rwanda (2023): Sites mémoriaux du génocide + Parc Nyungwe. Guinée-Bissau/Sierra Leone (2025): Archipel Bijagós + Complexe Gola-Tiwai. |

| Pays sans inscription au Patrimoine mondial de l’UNESCO | Burundi, Comores, Djibouti, Guinée équatoriale, Eswatini, Liberia, Sao Tomé-et-Principe, Somalie, Soudan du Sud | 9 pays absents de la liste du patrimoine mondial. |

| Rattrapage prioritaire | Sao Tomé-et-Principe, Comores | Ciblés par l’UNESCO pour une inscription dès 2026. |

| Sites retirés du «patrimoine en péril» | Sénégal | Parc du Niokolo-Koba retiré de la liste du patrimoine en péril. |

| Patrimoine immatériel | Angola, RD Congo | Sona angolaise (2023) ; Rumba congolaise. |

| Leadership technologique | Maroc | Centre « Ai Movement » à l’UM6P; |

| Restauration d’objets volés | Nigeria, Maroc, Côte d’Ivoire, Cameroun | 55 objets spoliés exposés dans le Musée virtuel. |

Source: UNESCO.