La 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO), qui se tient du 6 au 16 juillet 2025 à Paris, vient de réaffirmer son engagement à protéger le patrimoine mondial grâce à la gestion des risques de catastrophe et à des technologies de pointe comme l’IA pour aider les professionnels du patrimoine à préserver notre héritage mondial.

Lire aussi : Fortunes. Qui sont ces 8 milliardaires américains d’origine africaine qui cumulent 413 milliards de dollars

Le Comité du patrimoine mondial a également pris un certain nombre de décisions relatives au patrimoine mondial, aux quatre coins du monde.

Ainsi, en Afrique, trois sites sont officiellement retirés de la Liste du patrimoine mondial en péril après des décennies d’efforts. A cela s’ajoute la décision d’intégration de cinq nouveaux sites africains au patrimoine universel. Une double dynamique, saluée par la Directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay comme «le fruit d’efforts considérables et ciblés». Selon l’UNESCO, cela illustre une synergie renouvelée entre préservation, coopération internationale et valorisation endogène.

En tout, cette 47e session du Comité du patrimoine mondial de l’UNESCO vient de procéder à 28 inscriptions, dont cinq africaines. Une mosaïque qui confirme selon Audrey Azoulay que le patrimoine demeure «un multilatéralisme qui ne connaît pas la crise», plébiscité par 196 États.

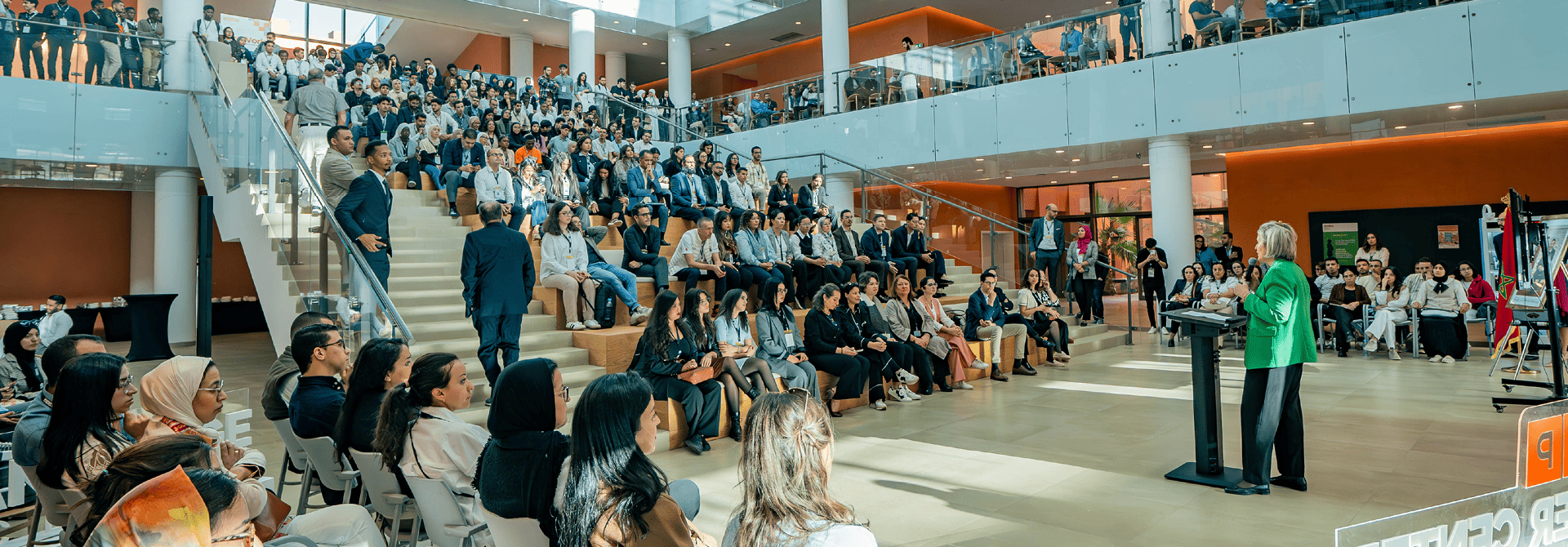

47e session du Comité du patrimoine mondial.. DR.

Les trois sites africains sauvés du péril

Les trois sites africains qui quittent la liste du patrimoine mondial en danger sont autant de victoires contre le péril et également des modèles de résilience. Ainsi, Madagascar signe une renaissance écologique avec les Forêts humides de l’Atsinanana (inscrites en péril en 2010). Le plan d’action national, soutenu par l’UNESCO, a permis la restauration de 63% des zones forestières perdues et une réduction historique du braconnage des lémuriens. La combinaison de patrouilles locales, surveillance satellitaire et lutte contre le trafic de bois précieux offre un modèle reproductible pour les écosystèmes menacés.

En Égypte, le site paléochrétien d’Abou Mena (péril depuis 2001) est sauvé grâce à une ingénierie hydraulique innovante. Le système de drainage initié en 2021 a jugulé la montée des eaux souterraines, tandis que le plan de conservation 2024 a intégré les communautés locales – démontrant l’efficacité des solutions techniques couplées à une gouvernance inclusive.

La Libye, malgré un contexte sécuritaire fragile, relève le défi avec l’Ancienne ville de Ghadamès. Inscrite en péril en 2016 après conflits et incendies, sa restauration a privilégié les infrastructures traditionnelles et la formation des acteurs locaux. Un cas d’école en gestion post-conflit, où l’appui technique de l’UNESCO a catalysé une résilience ancrée dans le patrimoine bâti.

Les cinq joyaux africains qui intègrent le patrimoine mondial

Les cinq nouvelles inscriptions africaines révèlent une stratégie patrimoniale audacieuse, fusionnant culture vivante et biodiversité dans des modèles de durabilité innovants. Le Cameroun voit reconnaître le Paysage Culturel Diy-Gid-Biy des Monts Mandara, ensemble de seize sites archéologiques en pierres sèches (XIIe-XVIIe siècle) intégrant terrasses agricoles, rites Mafa et habitats. Labellisé pour son témoignage exceptionnel des traditions culturelles, ce bien incarne un génie créateur méconnu, catalyseur potentiel d’un tourisme culturel décentralisé.

Lire aussi : Voyages: voici les 4 sites naturels africains parmi les 44 plus beaux au monde

Au Malawi, le Paysage culturel du Mont Mulanje, sanctuaire naturel dominé par l’un des plus grands inselbergs mondiaux, illustre la puissance des valeurs intangibles. Considéré comme sacré par les peuples Yao, Mang’anja et Lhomwe, ses rites ancestraux démontrent que les leviers spirituels surpassent les contraintes réglementaires dans la conservation.

La Sierra Leone inscrit le Complexe Gola-Tiwai, laboratoire d’économie de la biodiversité avec ses 1.000 espèces végétales (dont 113 endémiques) et 19 mammifères menacés comme l’éléphant de forêt africain. Les critères (ix)(x) soulignent son rôle pionnier pour des mécanismes de compensation carbone ou de bio-prospection éthique, valorisant les services écosystémiques.

L’extension transfrontalière du Parc iSimangaliso-Maputo (Mozambique/Afrique du Sud) crée un précédent de coopération régionale. Couvrant 397.471 hectares, elle renforce la protection du hotspot Maputaland-Pondoland-Albany et optimise les coûts de surveillance par une mutualisation des ressources, tout en consolidant les processus écologiques actifs.

Enfin, les Écosystèmes côtiers et marins de l’Archipel des Bijagós (Guinée-Bissau), seul archipel deltaïque actif de l’Atlantique africain, abritent 870.000 oiseaux migrateurs et des nurseries de tortues vertes menacées. Leur zone tampon de 636.836 hectares offre un cadre pour structurer une pêche durable et un écotourisme haut de gamme, liant préservation marine et développement communautaire.

Cinq sites qui incarnent une Afrique résolument tournée vers l’avenir, où la reconnaissance patrimoniale devient levier de résilience économique et écologique.

Quelques-uns des 23 autres sites inscrits en dehors de l’Afrique

Au-delà de l’Afrique, l’UNESCO a distingué des biens d’exception reflétant la diversité des patrimoines mondiaux. Les Émirats arabes unis voient reconnaître le Paléo-paysage de Faya, témoin unique de la résilience humaine face aux changements climatiques sur 210 000 ans.

Lire aussi : Villes apprenantes de l’Unesco: voici les deux cités africaines dans le Top 10 mondial

L’Australie inscrit le Paysage culturel de Murujuga, sanctuaire aborigène aux pétroglyphes millénaires gouverné par le Lore des Ngarda-Ngarli. La Chine honore les Tombes impériales des Xixia, chef-d’œuvre d’intégration multiculturelle le long de la Route de la soie.

Le Cambodge transforme la mémoire douloureuse en héritage universel avec les Sites mémoriels, symboles de réconciliation. L’Iran révèle les Sites préhistoriques de la vallée de Khorramabad, clé pour comprendre les migrations humaines depuis l’Afrique.

La Malaisie célèbre un pionnier de la restauration écologique avec le Parc forestier de l’Institut de recherche forestière, modèle de résilience face à la dégradation minière.

L’Europe n’est pas en reste: la France consacre les Mégalithes de Carnac, génie néolithique en dialogue avec la morphologie côtière; l’Allemagne les Châteaux du roi Louis II de Bavière, fusion romantique d’innovation technique et de paysages alpins; la Grèce les Centres palatiaux minoens, berceau des premières écritures méditerranéennes.

Lire aussi : L’attiéké, reconnu patrimoine immatériel de l’humanité: les Ivoiriens savourent

La Turquie préserve Sardes et les tumuli lydiens de Bin Tepe, où naquit la monnaie moderne, tandis que la Russie dévoile les Peintures pariétales de la grotte de Shulgan-Tash, archive glaciaire de la steppe eurasienne. Enfin, l’Italie inscrit la Tradition funéraire sarde, réseau de 3.500 hypogées illustrant l’évolution des sociétés préhistoriques.

Au-delà du symbole

La reconnaissance patrimoniale par l’UNESCO dépasse la dimension culturelle pour générer des retombées économiques tangibles. Les sites «sauvés» voient leur valeur touristique et scientifique renaître. Le site paléochrétien d’Abou Mena pourrait générer un flux de pèlerins revitalisant l’économie locale, tandis que les Forêts hum de l’Atsinanana consolident la recherche pharmaceutique via leur biodiversité restaurée.

Pour les nouvelles inscriptions, le label UNESCO agit comme un accélérateur attirant investissements et expertise technique; les paysages culturels comme Diy-Gid-Biy (Cameroun) ou le Mont Mulanje (Malawi) deviennent des leviers d’autonomisation communautaire via l’artisanat ou l’agroécologie labellisée et les réserves transfrontalières iSimangaliso-Maputo (Mozambique/Afrique du Sud) réduisent les coûts de surveillance et attirent des fonds internationaux.

Les écosystèmes riches du Complexe Gola-Tiwai (Sierra Leone) et des Bijagós (Guinée-Bissau) permettent de développer une bioéconomie régulée, créatrice d’emplois verts.

Lire aussi : Cameroun: quand l’Extrême-Nord ne tire aucun profit des «plus beaux paysages du monde»

Ainsi, ces huit sites africains incarnent une alliance fertile entre savoirs locaux, coopération internationale et vision économique durable, transformant chaque hectare protégé en investissement d’avenir pour les générations futures.