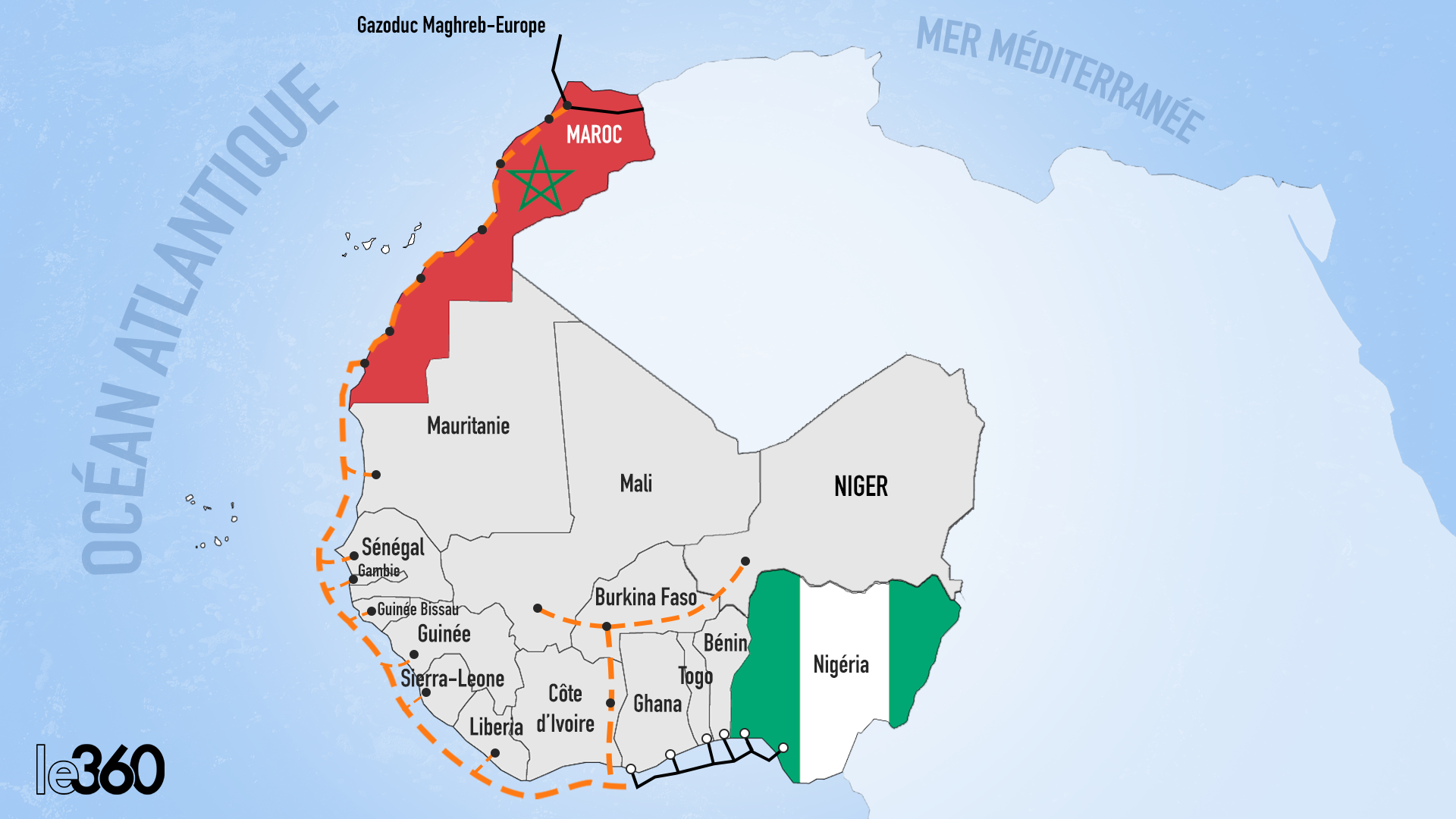

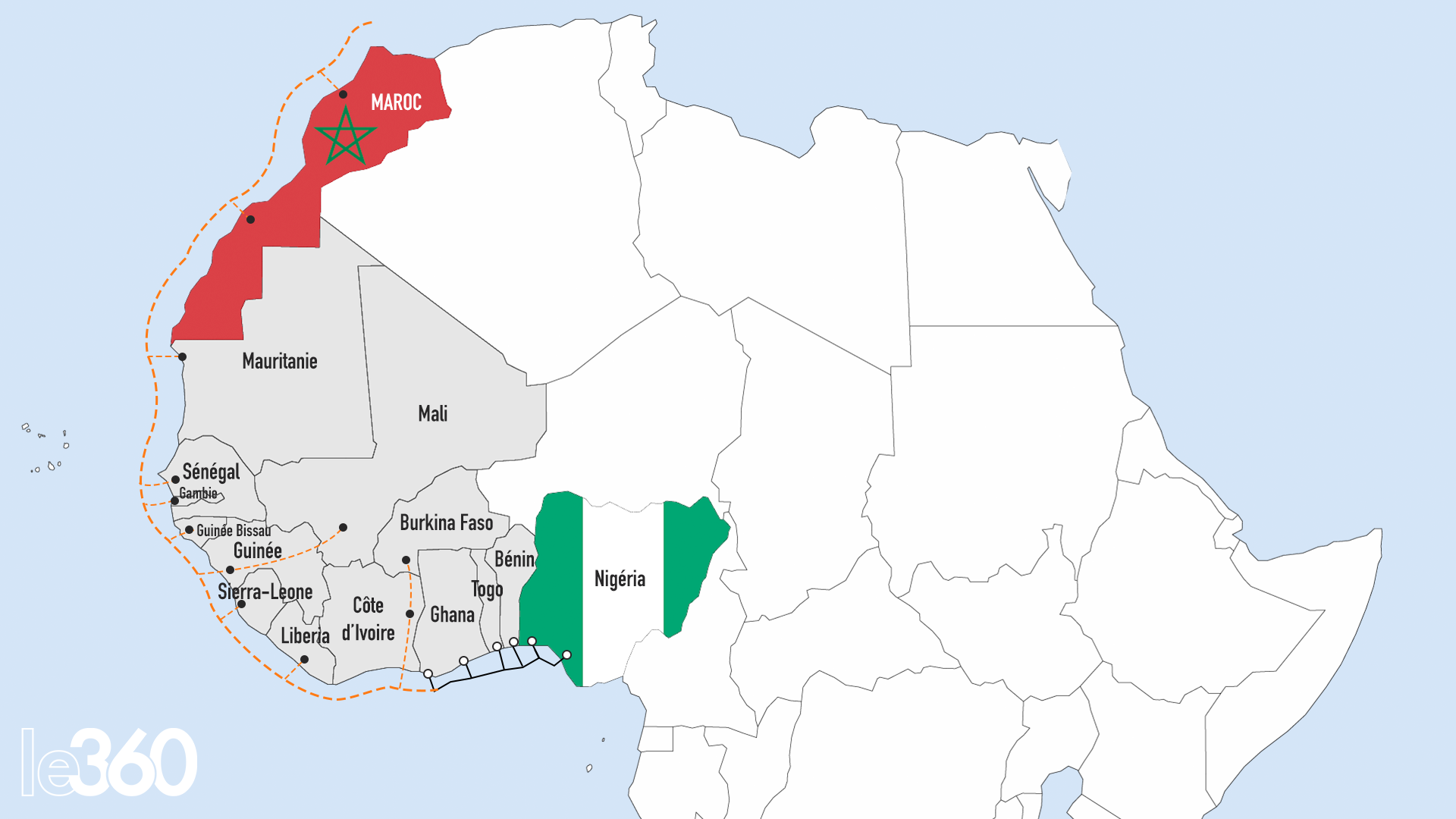

Le mardi 13 mai 2025, la ministre marocaine de la Transition énergétique, Leila Benali, a dévoilé, à Rabat, des avancées majeures concernant le Gazoduc Afrique-Atlantique (Nigeria-Maroc). Ce projet, estimé à 25 milliards de dollars, ambitionne de relier 13 pays africains dont le Bénin, le Ghana, la Côte d’Ivoire, le Liberia, la Guinée, le Sénégal et la Mauritanie sur 6.000 km, avec une capacité de 15 à 30 milliards de m³ de gaz annuels. À l’aune de ses implications géopolitiques, économiques et sociales, une analyse s’impose pour décrypter les enjeux sous-jacents.

Achèvement des études techniques préliminaires

La ministre annonce l’achèvement des études techniques préliminaires. Ce qui comprend la finalisation de l’étude de faisabilité et des études d’ingénierie préliminaires, un jalon décisif pour le Gazoduc Afrique-Atlantique. Ces études, essentielles à la crédibilité du projet, ont permis de valider non seulement la viabilité économique et technique, mais aussi de définir un tracé optimal, évitant les zones à risques géopolitiques, géologiques ou environnementaux.

Lire aussi : Gazoduc Nigeria-Maroc: le tracé et les études de faisabilité achevés

C’est à juste titre que la ministre annonce la détermination du tracé optimal du gazoduc, étape clé qui résulte d’analyses coûts-bénéfices approfondies. Ce palier réduit significativement les incertitudes techniques. Il intègre des paramètres tels que la topographie, la proximité des centres de consommation, et les contraintes logistiques, limitant ainsi les surcoûts imprévus liés aux révisions de tracé en phase de construction.

Une étape qui sécurise les fondations du projet, en offrant aux investisseurs une vision claire des défis à surmonter et des ressources nécessaires, condition sine qua non pour attirer les financements.

La ministre annonce également la structuration du projet par phases. La réalisation échelonnée des travaux, évoquée par la ministre Benali, répond à une logique de gestion prudente des risques et des capitaux. En découpant le projet en phases distinctes, les porteurs peuvent tester la résilience opérationnelle et financière de chaque segment avant de passer au suivant, évitant ainsi un engagement massif initial.

Cette approche permet d’ajuster les méthodologies en fonction des retours d’expérience, de contrôler les dépassements budgétaires– fléau récurrent des mégaprojets– et de maintenir une flexibilité face aux aléas politiques ou économiques.

Autre élément, le lancement des démarches pour constituer une «société à vocation spéciale» entre le Maroc et le Nigeria, chargée de piloter le projet. La future «société à vocation spéciale» maroco-nigériane centralisera la gestion, essentielle pour un projet transfrontalier de cette ampleur. Ce montage juridique permet de mitiger les risques souverains et d’assurer une gouvernance multipartite, essentielle pour un projet transfrontalier de cette envergure.

Lire aussi : Maroc-Mauritanie: accords et rencontres tous azimuts pour une nouvelle ère de coopération

La préparation de la décision finale d’investissement d’ici fin 2025, couplée à la création d’une «société à vocation spéciale», illustre cette philosophie: elle isole juridiquement et financièrement chaque étape, protégeant les partenaires des contagions en cas de difficultés ponctuelles. Une telle structuration renforce également la confiance des bailleurs de fonds, en démontrant une gouvernance axée sur la transparence et la progressivité.

Parallèlement à ce qui précède, la ministre annonce le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt pour l’infrastructure nationale (avril 2025), notamment relier le port de Nador (Méditerranée) à Dakhla (Atlantique) via Kénitra et Mohammedia, afin de connecter le réseau marocain au gazoduc continental. Cet appel à manifestation d’intérêt pour l’infrastructure nationale (Nador-Dakhla) révèle une stratégie duale, celle d’intégrer le réseau local au gazoduc continental et sécuriser l’approvisionnement interne. «Ce projet est un catalyseur de développement économique, industriel et numérique. Il transformera le Maroc en corridor majeur reliant l’Europe, l’Afrique et le bassin atlantique», fait valoir la ministre Benali.

Une politique panafricaine active

Ce gazoduc consolide le positionnement du Maroc comme pont entre l’Afrique et l’Europe, renforçant son influence diplomatique. En s’associant au Nigeria– poids lourd de l’économie africaine et détenteur de 33 % des réserves de gaz du continent–, le Royaume renoue avec une politique panafricaine active.

La ministre évoque la validation des accords intergouvernementaux, notamment l’approbation lors d’une réunion ministérielle de l’accord gouvernemental des États membres impliqués dans le projet, ainsi que l’approbation de l’accord du «pays hôte» (cadre juridique pour le transit du gazoduc).

L’approbation des «accords gouvernementaux des États membres» et de l’«accord du pays hôte» souligne une coordination rare dans un contexte africain marqué par les rivalités régionales. Toutefois, la réussite dépendra de la stabilité politique des pays traversés (Sahel, Afrique de l’Ouest), zone historiquement fragile.

Le projet promet une injection de 25 milliards de dollars dans des économies souvent fragiles, avec un potentiel de création d’emplois directs et indirects. L’accès à l’énergie pour 400 millions de personnes pourrait stimuler l’industrialisation locale, notamment dans les pays à faible électrification. Cependant, le financement reste un point critique: si la décision finale d’investissement (prévue fin 2025) implique des capitaux publics et privés, l’endettement des États partenaires– déjà élevé pour certains– nécessitera des mécanismes de garantie innovants.

Cadre juridique, financement et le Ok des Émirats arabes unis

Comme indiqué plus haut, la ministre annonce la création d’une société binationale «à vocation spéciale». Ce qui exige une harmonisation des législations marocaine et nigériane, tandis que les accords intergouvernementaux devront trancher des questions sensibles: souveraineté sur les tronçons transfrontaliers, répartition des recettes, responsabilités environnementales. Le respect des normes de l’OHADA (Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du droit des affaires) sera, lui également, crucial pour rassurer les investisseurs internationaux.

Si la ministre Benali inscrit ce projet dans une logique de transition, le gaz naturel reste une énergie fossile, émettrice de CO₂. Toutefois, son rôle de substitution au charbon ou au pétrole– notamment en Europe– contribue à justifier cet investissement. Le gazoduc pourrait aussi faciliter, à terme, le transport d’hydrogène vert, alignant le projet sur les objectifs climatiques.

Avec 25 milliards de dollars, ce projet figure parmi les plus ambitieux du continent. Le recours à une société ad hoc permettra de lever des fonds via des prêts souverains, des obligations projet ou des partenariats public-privé. D’ailleurs, les Émirats arabes unis (EAU), ont récemment confirmé leur engagement financier dans le projet du gazoduc Afrique-Atlantique. Un soutien annoncé début mai 2025 par la ministre marocaine de la Transition énergétique, Leila Benali, lors d’une allocution au Parlement marocain. Les Émirats arabes unis cofinanceront ce mégaprojet aux côtés d’autres institutions internationales telles que la Banque islamique de développement et le Fonds de l’OPEP pour le développement international.