Après presque 14 ans de construction, le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) sera inauguré le mardi 9 septembre, selon le Premier ministre éthiopienne, Abiy Ahmed.

Pour marquer l’évènement, il a invité une brochette de chefs d’Etat du continent dont particulièrement ceux des pays traversés par le Nil et ses deux principaux affluents: le Nil blanc et le Nil bleu. Parmi ceux-ci figurent notamment l’Egyptien Abdel Fettah Al-Sissi et le Soudanais Abdel Fattah al-Burhan.

Cependant, il est quasi certain que ces deux dirigeants ne feront pas le déplacement.

Et pour cause, ils voient en ce maga-barrage une «menace existentielle» pour leurs pays. En effet, ce barrage construit sur le Nil bleu, sur les plateaux éthiopiens, fournit plus de 85% des eaux du Nil. En conséquence, les pays en aval, le Soudan et l’Egypte sont exposés à une très forte baisse du flux d’eau du Nil.

Lire aussi : Ethiopie: le mégabarrage sur le Nil est «maintenant terminé», affirme le Premier ministre

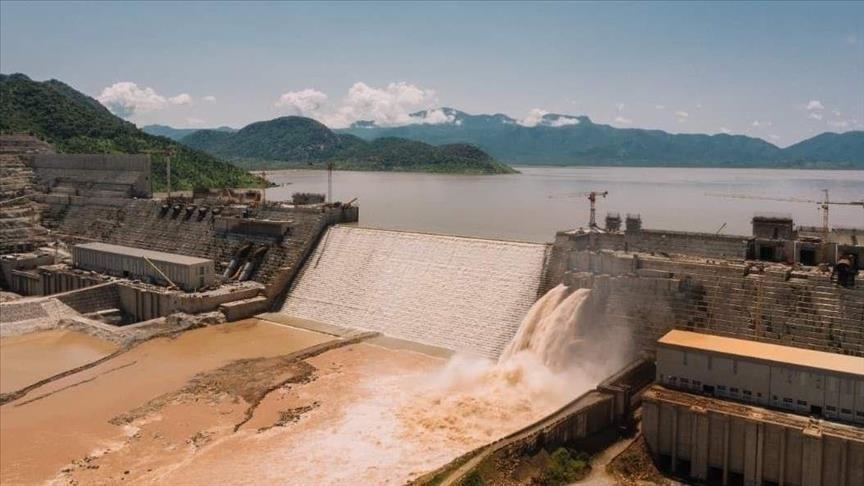

Du coup, depuis l’annonce de la construction du barrage en 2011, les relations entre l’Ethiopie (130 millions d’habitants) et l’Egypte (115 millions d’habitants), seconde et troisième démographies africaines, sont tendues. Le barrage, construit à une trentaine de kilomètre de la frontière soudanaise, est un immense ouvrage de 1,8 kilomètre de large pour 145 mètres de hauteurs, d’une contenance totale (réservoir) de 74 milliards de mètres cubes d’eau. Ce qui en fait, de facto, le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique et l’un des plus grands au monde. Il a coûté plus environ 5 milliards de dollars.

L’Ethiopie estime que le GERD est une nécessité pour son développement socio-économique. Avec plus de 45% de la population n’ayant pas accès à l’électricité, le plus grand barrage hydroélectrique du continent va contribuer fortement à l’électrification du pays en doublant ses capacités de production électrique. En effet, à terme, une fois que toutes les turbines entreront en service de manière optimale, la capacité de production électrique du méga-barrage, doté de 13 turbines, sera de plus de 5150 MW, soit le double de la production électrique éthiopienne actuelle. Du coup, cela aura un impact positif sur l’industrie éthiopienne dont la production était sous-exploitée faute d’électricité dont l’économie se diversifie et qui s’industrialise.

Lire aussi : Ethiopie: le mégabarrage sur le Nil rapportera 1 milliard de dollars par an

De même, cette production électrique va considérablement réduire la lourde facture énergétique du pays qui a poussé les autorités à interdire les importations de véhicules thermiques d’ici 2030 pour privilégier les véhicules électriques qui représentent actuellement 7% du parc automobile du pays.

Ensuite, en exportant une partie de la production électrique, l’Ethiopie compte tirer au moins un milliard de dollars de recettes par an, une fois que les turbines du barrage tourneront en plein régime. Le pays exporte déjà de l’électricité vers le Kenya, la Tanzanie, le Soudan, Djibouti,… «Nous attendons un milliard de dollars de revenus chaque année de ce barrage», a souligné le Premier ministre éthiopien.

En outre, ce grand barrage et son réservoir de 74 milliards de mètres cubes va permettre à l’Ethiopie d’accroitre ses surfaces irriguées et accroitre sa production agricole indépendamment de la pluviométrie et réduire sa dépendance des importations agricoles et accroitre la pêche.

Enfin, le barrage a des impacts environnementaux importants. En effet, près de 97% de l’électricité produite dans le pays est d’origine hydroélectrique et environ 3% de l’éolien.

Bref, pour tous les experts, les bénéfices du barrage sont immenses, surtout qu’il va permettre un important développement économique de l’Ethiopie.

Lire aussi : Egypte-Ethiopie. Barrage de la Renaissance: Addis-Abeba déploie son armée

Seulement, ces nombreux avantages pour l’Ethiopie constituent aussi des sources d’inquiétudes pour les deux pays -Soudan et Egypte- situés en aval du barrage de la Renaissance, notamment l’Egypte qui craint un tarissement de sa principale source d’approvisionnement en eau.

L’Egypte qui dépend pour 97% de ses besoins hydriques du Nil, a expliqué que le barrage a fortement réduit ses ressources hydriques et ne dispose désormais que de 59,6 milliards de mètres cubes, alors que ses besoins seraient de 114 milliards de mètres cubes, mettant en cause le barrage éthiopien et son important réservoir.

Le Grand barrage de la Renaissance éthiopienne (GERD) est un immense ouvrage de 1,8 kilomètre de large pour 145 mètres de hauteurs, d’une contenance totale (réservoir) de 74 milliards de mètres cubes d’eau. C'est le plus grand barrage hydroélectrique d’Afrique. . AFP

Face à cette situation, l’annonce de la fin des travaux du GERD a relancé des tensions. En août dernier, le président égyptien est monté au créneau. «Quiconque imagine que l’Egypte fermera les yeux sur sa sécurité hydrique se trompe», ajoutant que «toutes les mesures prévues par le droit international pour protéger les ressources existentielles de notre peuple» seront prises.

Sur la perte d’eau du Nil, le Premier ministre éthiopien a été catégorique. «Beaucoup de nos amis ont discuté, mis en garde et menacé» l’Ethiopie à propos du GERD, notamment devant le Conseil de sécurité des Nations Unies, a-t-il rappelé, en juillet dernier, ajoutant: «Mais si vous regardez les barrages au Soudan et en Egypte, (…) ils n’ont même pas perdu un litre d’eau et nous ne voulons pas que le GERD leur crée des préoccupations ou des pertes».

Lire aussi : Ethiopie: le début du remplissage du Grand Barrage la Renaissance prévu en juillet

Pour l’Egypte, sa légitimité sur les eaux du Nil est historique. Pour elle, le partage des eaux du Nil repose sur les traités coloniaux, notamment l’accord anglo-égyptien de 1929 qui octroyait à l’Egypte une allocation d’eau de 48 milliards de mètres cubes par an et au Soudan une part de 4 milliards de mètres cubes. Ce traité favorisait nettement les pays en aval, Egypte et Soudan, au détriment des pays en amont. Cet accord, complété par le traité de 1959 entre l’Egypte et le Soudan, fixant leurs parts respectives des eaux du Nil à 55,5 milliards et 18,5 milliards de mètres cubes par an.

Ces accords de «droits historiques» invoqués par l’Egypte et le Soudan sont remis en cause par les pays en amont, dont particulièrement l’Ethiopie qui revendique son droit à l’exploitation de ses ressources en eau pour son développement.

Face à ce partage jugé inéquitable, l’Initiative du Bassin du Nil (IBN) a été créée en 1999 par les pays en amont du Nil pour favoriser la coopération entre ces pays. Cet accord visait à accroître l’utilisation des eaux du Nil par ces pays, enterrant ainsi un traité de l’époque coloniale qui a vu le Royaume-Uni garantir à l’Egypte la part du lion des eaux du Nil.

Lire aussi : Barrage de la Renaissance: l’Égypte affirme qu’elle ne fera pas de compromis à l'Éthiopie

C’est dans ce cadre que s’inscrit la construction des barrages sur le Nil, dont celui du GERD d’Ethiopie. Après le lancement de la construction du barrage, le point de friction principal entre l’Ethiopie et l’Egypte était la durée nécessaire de remplissage du réservoir du barrage. Alors que l’Ethiopie souhaitait un remplissage rapide compris entre 5 et 7 ans, l’Egypte tablait sur une période de plus de 12 ans, afin que celui-ci n’impacte pas le débit du Nil.

Finalement, l’Ethiopie a rempli le réservoir de son barrage en l’espace de 3 ans seulement – juillet 2020 à septembre 2023. Elle a profité des pluies abondantes durant ces années au niveau de la région pour accélérer le remplissage du réservoir du barrage. Mis devant le fait accompli, l’Egypte et le Soudan ont depuis déplacé le problème au niveau de la gestion du barrage.

Les deux pays en amont du barrage souhaitent désormais être impliqués dans la gestion des eaux du barrage.

Lire aussi : Méga-barrage sur le Nil: Ethiopie et Egypte s’accusent de l’échec des négociations

Malgré les menaces, même les Egyptiens sont un peu résignés. La seule option, celle de recours à la force étant désormais évacuée, c’est l’adaptation à la nouvelle donne qui s’impose. L’Egypte s’y prépare depuis que le barrage à commencer à prendre forme. Le pays a intensifié des projets d’unités de dessalement d’eau de mer et d’unités géantes de traitement des eaux usées pour l’irrigation afin de faire face à la baisse du flux du Nil. Il faut dire aussi que l’Egypte dispose du barrage d’Assouan d’une capacité de stockage de 169 milliards de mètres cubes, soit environ 2,3 fois celui du GERD. Ce qui lui confère encore des réserves d’eau importantes.

Toutefois, sur le long terme, les craintes de baisse du flux du Nil sont légitimes. Face à la nouvelle donne hydrique qui a modifié le débit du Nil en aval, l’Egypte tente par tous les moyens d’isoler son rival en multipliant les alliances et coopérations militaires avec les voisins directs de l’Éthiopie, notamment le Soudan, l’Érythrée et la Somalie. L’objectif de l’Egypte est de pousser l’Ethiopie à trouver un «accord juridiquement contraignant sur la gestion à long terme de l’eau du Nil».

En effet, le barrage étant déjà construite, l’Egypte et le Soudan craignent non seulement la baisse du flux du Nil, mais aussi les risques de déversement d’eau incontrôlés et de mauvaise gestion du réservoir du barrage pendant les périodes de sécheresse. D’où l’intérêt de cet accord «juridiquement contraignant» que l’Ethiopie refuse arguant que c’est propre barrage et qu’il assumera seule la gestion.

Lire aussi : Egypte-Ethiopie. Barrage de la Renaissance: Le Caire lance une grande offensive vers les pays africains

En attendant, sur ce point, les discussions sont toujours au point mort depuis décembre 2023. Jusqu’à présent, toutes les tentatives de médiation ont échoué. Parmi les institutions et Etats qui ont tenté d’arrondir les angles entre les deux parties figurent l’Union africaine, les Etats-Unis, la Russie, les Emirats arabes unis, la Banque mondiale, les pays de la région du Nil…

C’est dans ce contexte tendu qu’aura lieu l’inauguration du GERD le 9 septembre courant. Si les dirigeants égyptien et soudanais ne seront pas présents en Ethiopie, les observateurs scruteront la présence des autres dirigeants des pays riverains du Nil et de la région pour avoir une idée sur les